«Гений заурядности» — так хочется воскликнуть всякий раз, когда я вспоминаю о русском импресарио Сергее Дягилеве. Обертон посредственности, конечно, придаёт размышлениям горечь, но лейтмотив совсем не тяжеловесного, но скорее легкомысленного величия, неизменно сопровождавший жизнь Сергея Павловича, примиряет и все противоречия в нём самом, и моё восхищение персонажем истории с его личной интеллектуальной незначительностью.

Сергей Павлович Дягилев, Нью-Йорк, 1916

Сергей Павлович Дягилев, Нью-Йорк, 1916

Кем был С.П. Дягилев? Это трудно сказать. Проще выяснить, кем он не был.

Он не был ловким дельцом, хотя признаки коммерческого блеска нередко украшали его культурные начинания. Однако оборотистость директора не спасла его театр от смерти: подмостки дягилевской труппы обветшали раньше, чем одряхлел их создатель. Сергею Павловичу выпала горькая участь увидеть умирание своего ребёнка. Но, правда, в утешение — и счастье не узнать, как обошлись с его наследием потомки.

Что ж, истаявшая к Первой мировой потенция бессилия, эстетика распада, питавшая творческий метод феномена «Дягилев», закрыла целую эпоху. Уходит в дом скорби Нижинский. Карсавина предпочитает роль домохозяйки при британском дипломате роли балерины при Арапе и Петрушке. Осколки антрепризы ещё влачат существование в явлениях хореографий Фокина и в лицах персонажей Анны Павловой, но новая эра принадлежит Баланчину.

При этом Дягилев значителен и важен для понимания европейской мысли не менее, чем «мистер Би»: оба отразили общество в разные моменты умирания и возрождения.

И оба, по сути, оставались заурядными ровно настолько, насколько это требуется для исправно работающего проводника культурных токов.

Да, Дягилев имел хорошее классическое образование. Но кого из русских дворян начала ХХ века можно было этим удивить?

Он умел играть на инструментах, но концертирующим музыкантом никогда не был.

Он пробовал себя в роли композитора, но старшие товарищи посоветовали ему никогда не браться за составление пьянящих коктейлей из мелодий и гармоний, а удовольствоваться сельтерской домашних музицирований.

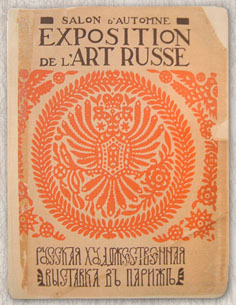

Он не был художником, но свой путь к всеевропейской славе начал с организации салонов русской живописи.

И уж точно он никогда не был, да и не смог бы стать танцовщиком или танцмейстером, хотя имя его прочнее всего связано с балетом.

Тогда же «почему Дягилев»?

Он оказался мастером в едва ли не важнейшей отрасли тогдашних европейских ремёсел — он был профессиональным дилетантом и достиг на этом поприще невиданных высот.

Европа пребывала в эйфории ницшеанства. Дионисийский дух философа-безумца вытеснил, казалось, навсегда, аполлоническую созидательность из аттически-христианской культуры.

«Закат Европы» ещё не написан, но уже обдумывается Шпенглером.

Взлёт сопутствует математике и физике. Естественные и точные науки пытаются разобрать мир на части и составить из его фрагментов непротиворечивую картину универсума. За «мёртвой водой» естествоиспытателей и философов должна последовать «живая вода» художников…

Однако художник видит вселенную умирающей. Его мир уже не синтетичен, а всего лишь синкретичен. Европа устала. Она уже не может оперировать целостным порядком. Силы даже для зрительского восприятия оставляют её.

Космос давит.

Облегчить это давление и призван был Дягилев.

Он появился в нужное время. Им были аккумулированы в себе главнейшие европейские пороки вырождающегося Запада. Запада, достигшего предела усталости в Российской Империи.

Чуткий медиум Дягилев был посредственностью того типа, которая позволяет проявить в себе типическое.

Влюблённости, предательства, разрывы, скандалы — всё ложится в русло европейского декаданса. Русские Сезоны — это danse macabre, исполненный в Париже русскими танцовщиками так, как это и не снилось тем, кто изобрёл балет, — французам.

Это была поистине гибель мира. Ещё недавно целостный балетный акт стал распадаться на музыку, живопись и движение. Потеряли при этом все виды искусства, стремившиеся ещё недавно к тотальности каждый по-своему.

Музыка, достигнув предела абстракции, не нуждалась в живописи, была самодостаточной, но требующей сил для восприятия.

Живопись, пережив целостность типического и индивидуального в едином космосе, превращалась в иллюстрацию частных теорий и отражение посредственных лиц. Она становилась проще по содержанию, хотя её формы неимоверно усложнились.

Классический танец был уже слишком хорош для обывателя. Ещё вчера гармонично сочленённый во всех своих органах балетный спектакль, вдруг перестал удовлетворять человека, ставящего частные вопросы выше общих.

Космос перестал восприниматься космосом — синтезирующая сила интеллекта оставила Европу, и Старый мир вдруг заглянул в лицо хаосу.

Хаос же нуждался в разделении. В той первичной смерти, за которой последует воскрешение. Но вместо хаоса Европа убивала космос, однако кого это интересовало, если разницу чувствовать уже разучились?

Дягилев оказался наиболее чувствительным к этой трагической идее. И уничтожать мир он взялся основательно. Он собрал всех, кто оспаривал гармонию. За Дягилевым пошёл Фокин, обеднивший в своих балетах классическую музыку настолько, что Римский-Корсаков, воспринимаемый без Фокина, не оставляет от хореографа ничего — так тяжеловесен замысел последнего, так жалок придуманный им танец и ничтожно действие балета рядом с красочным рассказом оригинала — симфонической поэмой.

Ещё при жизни балетмейстера на это указал Андрей Левинсон, и время вряд ли оспорит данную оценку.

Михаил Фокин в балете «Карнавал», Париж, 1910

Тамара Карсавина в балете «Жар-птица», Париж, 1910

Вацлав Нижинский в балете «Петрушка», Париж, 1911

Недостаточно радикального Фокина сменил Нижинский, обратившийся к предельно докультурным сущностям и темам.

Великий Стравинский поражал первобытной и неструктурированной мощью своих произведений.

Впервые мир заговорил о балетном художнике: Баксте, Бенуа, Головине, отделив декор от единого тела спектакля.

Дягилев был необходим. Не только России — остальной Европе тоже. Как бывает необходим во все времена гений времени. В эпоху умирания ему простительно смотреть назад, но в пору цветения — только вперёд.

Кто сможет сейчас воплотить в себе данную гениальность? Может ли ею оставаться заурядность?

Нет. Нам, пережившим Дягилева, понятно: мир после периода распадов вновь приобрёл интерес к центростремительности. Стягивается Европа к идеальной Священной Римской Империи Германской Нации, наматывает на кулак нити пространства Россия-Евразия.

Очередной акт космогонии завершён. Для выражения следующего, ещё лишь предощущаемого, нужен иной медиум, чем Дягилев. Такой же чуткий, но с лицом, обращённым в даль. Разведчик будущего обязан вернуться с новым знанием и указать, какой мир ожидает нас завтра.

Вероятно, это мир новых Империй, мир возвращённой целостности, мир высокого классического искусства. Мир расчленённых, уничтоженных химер и рождённых в гармонии новых созданий.

Мир меры. Мир Моцарта, Бетховена и Штраусов от Иоганна до Рихарда. Величественная вселенная Вагнера. Трагическая и волшебная сказка Чайковского. По-военному строгая и инженерно оправданная система мироздания Римского-Корсакова. Научная картина, основанная едва ли не на таблице Менделеева, химика Бородина.

Мёртвые стали живее живых, а живые — наоборот. Исполни «Запрещённые барабанщики» эту строчку не в конце, а в начале ХХ века, она и там обрела бы прописку.

Шёнберг и Булез не стали концертными лидерами, и никого это не удивляет. Пусть нет созвучных «дивному завтра» композиторов и хореографов — пока хватит старых. Новый этап созидания вселенной пробудит к жизни исполнителей новой музыки сфер небесных.

Но где тот новый импресарио, что готов исполнить для Европы «танец живота» уже здесь и сейчас?

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная статья была заказана «Новым венским журналом» и напечатана в январе 2009 года в приложении к оному («Русский бал в Хофбурге») под другим названием. Уточнять которое лень. Текст воспроизводится по авторскому черновику.